Observar el Monasterio de San Francisco o Ruinas de San Francisco, nos invita a un paseo de la imaginación por el pasado y a un obvio despertar en el presente, para darnos cuenta que es mucho lo que históricamente se ha perdido y se pierde aún cada día que pasa sin que la edificación sea sometida a un urgente proceso de restauración. Pensar, por ejemplo, que allí fue educado y convertido al catolicismo el aborigen Enrique, quien después fue bautizado en uno de sus capillas con el nombre de Enriquillo, nos conlleva a imaginar cómo eran los desaparecidos bancos donde se sentaba a recibir las clases. De ellos, no queda nada y en cambio es mucho lo que a diario se pierde.

Habría que pensar, además, como era la capilla en donde fue bautizado y la tina donde los monjes sacaron el agua para el bautismo. Pero todo es un sueño, de ello nada queda y de lo que queda se pierde.

Se trata de un lugar lleno de sueños e historias. A saber: es el primer monasterio del nuevo mundo, fundado por fray Nicolás de Ovando, quien inició su construcción a partir de 1508 con el inicio de la llegada de los padres franciscanos a la Española.

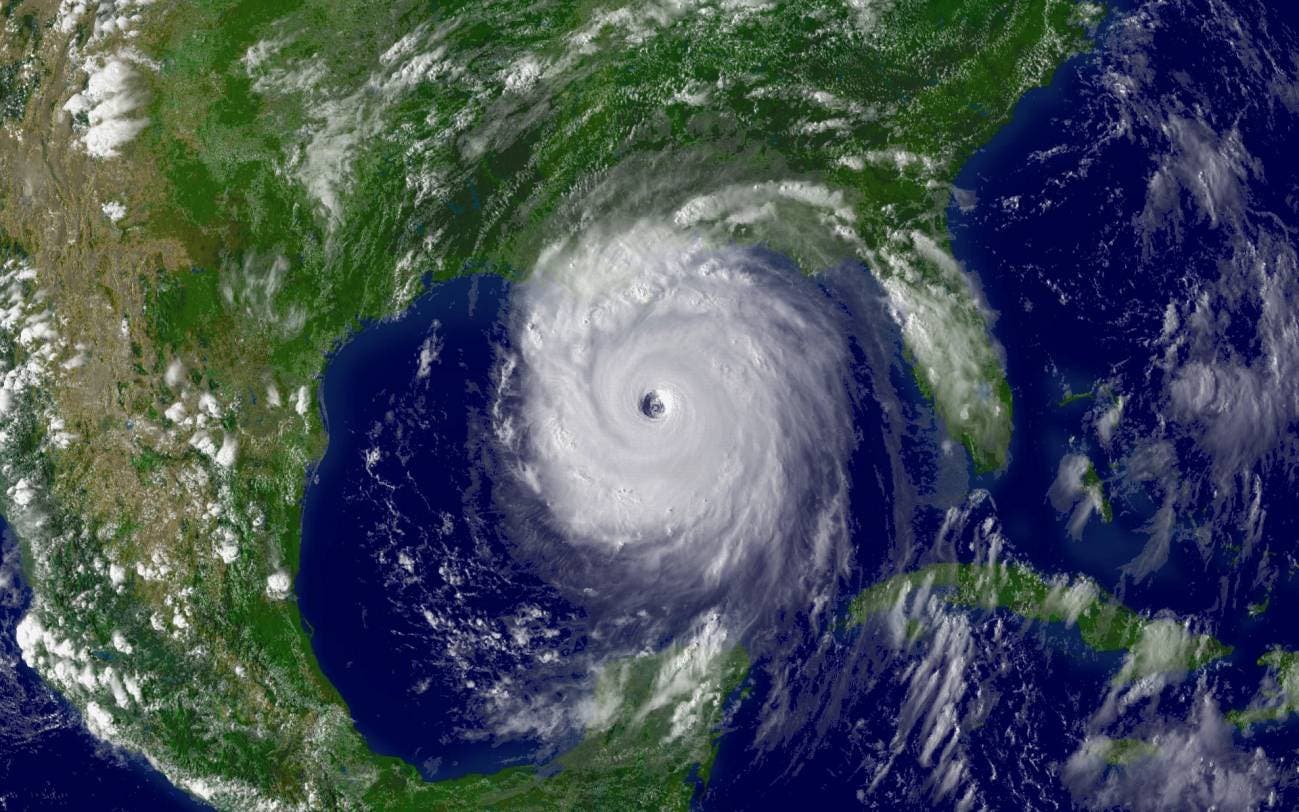

La pérdida de sus valores históricos no solo es algo del presente, en vista de que se remonta a los años posteriores de su construcción, con el azote de un poderoso huracán que destruyó parte de lo que allí se construyó.

Se trata del lugar donde Enrique o Enriquillo aprendió correctamente la lengua española y asimiló las costumbres de los monjes españoles.

Lo que hoy se pierde en las llamadas ruinas de San Francisco no es otra cosa que la casa de los padres franciscanos, primeros religiosos en llegar a la Hispaniola para la evangelización del nuevo mundo.

Primer acueducto de América

Es un emblemático lugar repleto de hazañas y acontecimientos que no solo marcaron el futuro de lo que hoy es la moderna ciudad de Santo Domingo.

En dicho monasterio se construyó el primer acueducto de América, que sirvió para abastecer de agua el entorno de la ciudad, conocida hoy como la Zona Colonial. De sus instalaciones, poco o nada queda y de lo que queda los destruye la maleza y las palomas.

En lo que hoy es cuna de la holgazanería y de rufianes que se esconden para cometer sus fechorías, en donde el ambiente está infectado por un fuerte hedor a heces, se descubrió a finales del siglo pasado un cementerio de indígenas, esclavos aborígenes y españoles. Dicho cementerio fue descubierto a principio de la década del 90 por el antropólogo Fernando Luna Calderón.

En el se encontraron 100 osamentas que tras ser sometidas a rigurosos estudios, se determinó que datan del siglo XVI. El descubrimiento sirvió para que los científicos determinan cuáles eran las principales enfermedades que afectaban en ese entonces a los habitantes de la Hispaniola.

Con el hallazgo, Calderón y un equipo de especialistas determinaron que las personas de la época enfermedades como son sífilis, anemia, trastornos periodontales y malformaciones. Se encontraron esqueletos de aborígenes, de soldados franceses y haitianos, e incluso un esclavo con su grillete.

Quienes utilizan el lugar para sus pretensiones mal sanas ni siquiera ideas tienen de que están pisando un campo santo. Tampoco tienen ideas que allí operó un manicomio.

La obra

La obra fue levantada en 500 metros cuadrados sobre una colina, en la parte norte de la Ciudad. La iglesia, el convento y la capilla de la Tercera Orden conformaban las tres edificaciones del terreno, todo construido alrededor de un patio central o claustro.

La edificación fue hecha en cinco etapas desde inicios del siglo XVI, siendo el Convento la primera de las obras para albergar a los padres franciscanos, que fueron los primeros evangelizadores en llegar a la isla para la evangelización del nuevo mundo.

De las tres obras, es poco lo que se puede visualizar, debido a que con el tiempo y el huracán que en esa ocasión azotó la ciudad, no fue mucho lo que quedó.

El pavimento, por ejemplo, fue reconstruido en ladrillos para la década de los 70. “Sus muros rotos, sus paredes cansadas y fisuradas, sus pisos enterrados y el lenguaje de sus cúpulas insinuadas, son símbolos mucho más emotivo que la de cualquier monumento solemne y permanente”, dijo en una ocasión el arquitecto Gustavo Ubrí, al referirse a este lugar, que ahora tiene sus puertas cerradas para cuidar lo que queda.

Las Ruinas

Al finalizar la calle Hostos y entrando por lo que hoy funciona como puerta principal, se topará de frente con los altos muros de la antigua iglesia. Lo que antes era el claustro, ahora es una especie de patio rodeado de armazón de metal y plantas que lo cubren.

En la parte izquierda de la iglesia está el área de la capilla de la Orden Terciaria, tal y como señala un pequeño mapa de las ruinas, que indica, además, el lugar donde estuvo el convento, justo frente al claustro.

El tiempo ha desgastado las ruinas. La fragilidad de las paredes y los escombros que se pueden encontrar incluso resultarían peligrosos, y es por ello que la Dirección Nacional de Patrimonio Monumental solo abre las ruinas para realizar actividades culturales muy puntuales.

De las ruinas, ubicada en la confluencia de las calles Hostos y Emiliano Tejera, también cuentan que no solo fue un monasterio. En la época de la ocupación haitiana, se dice que los invasores hacían orgías en el lugar y que cuando el ciclón San Zenón, en 1930, funcionaba de manicomio y muchos internos murieron.

Parte principal de la iglesia

La parte principal de la iglesia fue iniciada por Liendo en 1544 sobre una colina y terminada el 23 de julio de 1556. En 1586 fue saqueada por el pirata inglés Francis Drake. Luego se inicia nuevamente su reparación, la cual fue terminada en 1664, pero según los historiadores, en 1673 y 1751, se producen dos terremotos, los cuales causaron daños a la arquitectura del Monasterio de San Francisco.

En la entrada principal del monasterio fue sepultado Alonso de Ojeda. También fueron encontrados los restos de Bartolomé Colón.

Durante la Batalla de Palo Hincado se inició su destrucción. Los asediados en la ciudad emplazaron un pedazo de artillería sobre el techo, en 1809 es cortada la bóveda y en su lugar es colocada una explanada de madera con un cañón que al segundo disparo se desplomó con todo y techo.

Durante la dominación de los haitianos (1822-1844) éstos se llevan las piedras y detalles arquitectónicos y en 1847 se vuelven a emplear en las paredes como material de construcción.