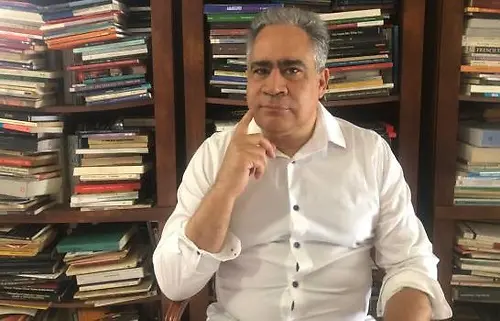

Este artículo fue escrito por el buen amigo Plinio Chaín. Él disiente de algunas ideas expuestas en esta columna el domingo pasado, con el título “La novela histórica no soporta ficción”.

Querido Rafael:

Aprecio la distinción que haces entre la novela histórica y la novela de tema histórico. Es una observación pertinente, porque delimita los territorios entre la fidelidad documental y la creación artística. Sin embargo, creo que esa línea, aunque útil en términos teóricos, no debería ser un muro infranqueable. La novela histórica, aun cuando se nutre de hechos verificables, no está llamada a ser una extensión de la historiografía ni a someterse a la literalidad de la verdad factual.

La novela histórica puede, y debe, reinventar el pasado. Su fuerza no está en la reproducción de los datos, sino en la interpretación imaginativa de esos datos. Lo histórico es apenas el punto de partida; lo literario, en cambio, es su verdadera materia. Si la historia busca lo que ocurrió, la novela busca lo que pudo haber ocurrido, lo que se sintió, lo que se calló, lo que no quedó escrito. En esa diferencia está la esencia del arte narrativo.

Los novelistas que se han acercado al pasado —desde Alejo Carpentier con El siglo de las luces, hasta Vargas Llosa en La guerra del fin del mundo, o Abel Posse en Los perros del paraíso— no han pretendido ofrecer una versión verificable de la historia, sino una lectura simbólica, emocional, estética y hasta mítica del tiempo histórico. El pasado se convierte, así, en escenario de preguntas contemporáneas sobre la identidad, el poder, la libertad o la memoria.

La historia reconstruye hechos; la novela histórica reimagina destinos. Por eso, cuando se le exige “verdad”, se le reduce su potencia creadora. La verdad de la novela no es la del archivo ni la del documento, sino la de la verosimilitud literaria: la coherencia interna de un mundo que, siendo ficticio, nos persuade de su autenticidad humana.

Por eso discrepo, con respeto, de la idea de que la novela histórica deba ser “verdad”. Si fuera así, perdería su condición de arte y se convertiría en crónica o ensayo histórico. La literatura, incluso cuando se disfraza de historia, siempre está buscando otra clase de verdad: la verdad interior, la que habita en la emoción, en la conciencia, en los símbolos.

En definitiva, la novela histórica no traiciona la historia: la reinterpreta. No falsifica los hechos: los amplía. No los contradice: los vuelve experiencia humana. Si el historiador busca causas, el novelista busca destinos. Y si la historia aspira a la objetividad, la novela celebra la subjetividad como forma de conocimiento.

Tú tienes razón en algo esencial: el novelista debe acercarse al pasado con respeto. Pero ese respeto no implica sumisión a la verdad literal, sino compromiso con la verdad poética. Es decir, con aquella que, sin ser exacta, revela la condición humana en toda su complejidad.

El arte no está hecho de certezas, sino de intuiciones. La novela histórica, cuando es verdadera literatura, logra que el pasado deje de ser un conjunto de fechas para convertirse en un territorio de emociones, conflictos, pasiones y sueños. Esa es la verdad que le pertenece.

Por eso, más que diferenciar entre “novela histórica” y “novela de tema histórico”, deberíamos hablar de la novela que piensa el pasado: aquella que se atreve a convertir la historia en metáfora, la memoria en fábula y el documento en destino humano. Esa es la novela que sobrevive al tiempo.

La novela histórica no falsifica la historia: la amplía, la transfigura y la vuelve experiencia humana. En eso consiste su milagro y su misión estética.